60年代の劇場作品『Multi-Play』を経て

80年代から世界各地で水の野外アートやパフォーマンス

未来の地球環境と向き合う世界のアースアート界で

先鋭的アーティストとして活躍する

池田一(当時は正一)さんと55年ぶりに再開

2024.03.13

2月24日の「脱劇場の系譜」をたずねるリサーチ・プロジェクトのゲストトークに出演する

池田さんのイベントを知り早速参加して記憶も消えがちだった

1969年8月13日伊豆宇佐美海岸で実施した半世紀以上前のパフォーマンス

かまいたち主催『New Out Zap In』をなんとか纏めることができた。

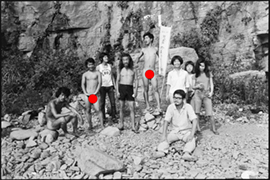

右側の著書を掲げているのが池田さん

54年ぶりに再会できた池田一さんのトークショーで

当時池田さんが創設した円劇場は見る、見られる関係から観客との距離を短く「マルチ・プレイ」というコンセプトで自他の境界をゆらがせる作品を発表。

1968年の四谷公会堂でのマルチ・プレイ『靴の惑星』、『仮象・殺人ゲーム』で関係の表現、場の表現、浮遊感覚や流れることを模索していた中で

1969年夏の

宇佐美海岸の『New Out Zap In』が生まれたようだ。

この時かまいたちとして参加していた

三澤憲司(彫刻家)さんはこの秋1969年 第1回国際彫刻展(箱根彫刻の森美術館)コンクール賞を受賞し作家デビュー。

同じく1969年9月6日『銀座happening1969』をやった久民(きゅうみん)も一緒で、翌年の美術手帳1970年12月号「行為する芸術家たち」に選ばれた。

久民との出会いは全く思い出せないが、この年の僕はホットだった。

小杉武久 タージ・マハル旅行団(現代音楽家、1969年に小杉武久を中心に結成。ジャズ、ロック、現代音楽などあらゆるジャンルの要素を融合させた音楽集団)大磯海岸でクリスマスの夜から明け方にかけインフラREDカラーフィルムで撮影したタージ・マハル旅行団のパフォーマンスを近々。掲載予定。

ザ・モップス 鈴木ヒロミツ(歌手、俳優)円劇場の1969年四谷公会堂の舞台で演奏しているネガはあるはず。

カワスミカズオと(大西清自、塩谷光吉、浜田剛爾からなるGreat White Lightが、1971年に東京・渋谷の岸記念体育会館でノイズ パフォーマンスを上演)

71年のGreat White Lightもネガはあるはずだけど、スマホやミラーレスみたいに動画機能もないただのNIKON F + TRI-Xではあの空間の不思議な空間は表現できない。

劇団駒場の芥正彦(劇作家、演出家、俳優)、

などの名前がポンポン出てきて脳みそが少し活性したかも。

芥さんの新宿ホコ天のパフォーマンスネガも探せば必ず発見できるはず。

暗黒舞踏派の室伏鴻は中学時代の同級生だった。

室伏鴻は若くして早逝した。芥正彦さんの室伏鴻へのオマージュ二夜があることを知った。

「60年代からの手紙シリーズ・ホモフィクタスメタドラマ計画 Ⅳ

『呼び醒し2』 墓場の草を喰らふ── 室伏鴻へのオマージュ二夜」

アートパフォーマンス項目のこのブログで池田一さんをアップする作業に入ったものの

ネガはあるが、

1968年〜69年の手帳には「New out Zap in」や

主催の「元祖かまいたち」伊豆の宇佐美海岸の記述が無い。

唯一の証拠はネガケースに書いてあった日付1969年8月13日のみだった。

以下が当時のスナップ画像と池田一さんからいただいたメールによると

1969年伊豆宇佐美海岸での野外展のタイトルは、

「New Out Zap In」。

主催は、「元祖かまいたち」で、久民などが円劇場の活動に参加していた関係で、

私や円劇場のメンバーが少し参加。

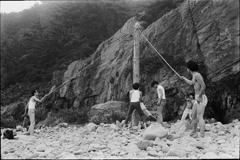

私の200メートルのエア・チューブを海面に浮かべた作品のタイトルは、

「Non-Horizontal Line 地平線なんか、くそくらえ!」です。

元祖かまいたちのメンバーは、中山久民、三澤憲司の他、明石晋、村田高詩、稲憲一郎などで、海岸でのみ何か発表(記憶なし)。

私の当時の文章には、次のように書いています。

「200メートルのエア・チューブを、海水浴客の間をぬって、海面に張りめぐらした。

ボートに引っ張られて、200メートルの長い線は、地平線に向かって伸びてゆく。

海面を曳航されて自在な図形を描き出す長い透明なラインに、

海水浴を楽しむ人たちは呆気にとられたと言った方がいい。が、次第に、

「常識的な海面との密着哲学」にほころびが生じてきたのだろう。

それとも、「地平線なんか、くそくらえ!」という、

あまりに開けっぴろげな我々の共通認識を感じとったのか、

この未体験な場にすすんで参加する者も現われた。」

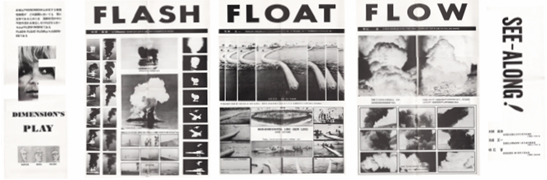

上記のポスターは、大日本印刷がスポンサーとなって無料で作成。

(FLOATの画像撮影は僕が池田さんにモノクロプリントを贈呈したカットで構成されている)

このポスターのおかげか、美術評論家・藤枝晃雄は、その年の代表するアート作品の一つに取り上げてました。

また、店舗デザインという雑誌では、エア・アートとして紹介。

以下は

「Non-Horizontal Line 地平線なんか、くそくらえ!」

画面後方にあるマイクロバスが『東海道バスシアター』(1971、東海道各地)に使ったばすかも。詳細はプロフィールに

海水浴場から離れた水があるところに巨大な三角テントをはり一部の裸族と男女十数人のパフォーマにストが集合し共同生活開始

宇佐美のガソリンスタンドで自動車用空気圧コンプレッサーを借りて数百メートルのチューブにエアーを入れながら漏れたところをテープでメンテナンス

エアーの充填も一苦労だけどこの長さを破らずに波打ち際まで運び出しボートで沖に向かって真っすぐ引っ張るのも波があると難しい

何だこれ?はじめに近づいてくるのは子供とおばさんたち

池田さんも頑張ってチューブを引っ張る。波打ち際のチューブを走る。沖合に集めてアイランド。チューブは波と共に形をかえていく

大学2年時の1966年春の新入生歓迎バス旅行の日、集合に遅れないために

稲毛のクラスメートの下宿で徹夜麻雀をした。

空が明るくなったころ眠気覚ましに海岸まで車で出たのが裏目にでた。

下宿への帰路トラックと衝突し助手席の友人は車外に投げ出され

「何が起きた?俺の名前は?」

スマホも携帯もない時代救急車を呼ばなきゃと焦った

ようやく見つけた海の家のそばにあった赤電話から119番をかけた苦い思い出。

僕は数日経った頃から後遺症?のせいか鉛筆持った指先を見ると遠近感がおかしくなり

おまけに黄疸症状?みたいになり近所のかかりつけ医K藤先生の診断は肝臓肥大。

1年以上、血色が悪いカメラ青年だった。

『New Out Zap In』に参加して心底大騒ぎして楽しんだため、

すっかり立ち直って血色がよくなった思い出のパフォーマンスだった。

京大工学部高分子化学科卒の池田一さんとの演劇関係、

彫刻家の三澤憲司さんや久民さんなど

様々なジャンルの人たちとこれを機に新宿風月堂などでの交流が始まり

時代が大きくうねり始めた1969年21才の夏。

池田一プロフィール

1960年代後半、京都でベケットやイヨネスコを上演していた池田氏と氏の主宰する「円劇場」は、アングラ演劇全盛期の東京に上京すると、同時代の劇団とは異なる切り口から実験的な演劇を展開していきました。

"マルチ・プレイ"というコンセプトのもと行われた公演『仮象・殺人ゲーム』(1970、四谷公会堂)では、役者や演奏家が徐々に筋をはずれるなかで演者・観客の境界がゆらいでゆき、最後は観客とともにまちに繰り出すという「事件」へと発展していきました。ザ・モップスやタージ・マハル旅行団といった、いまや伝説的なバンドが多数参加していた点も注目です。

また一台のバスに関係者全員が乗り込み、45日間旅をしながら各地でパフォーマンスを企てた『東海道バスシアター』(1971、東海道各地)。

この頃の表現について、「表現や生活というものが固定化せずに流動的であること」「表現と生活を別々ではなくひとつのこととして捉えていくこと」を目指していたと池田氏は語ります。

『東海道バスシアター』は劇場の外に流れ出ていくというだけでなく、乗り込んだ者は誰でもスタッフになるという、流浪する小さな共同体の試みでもありました。

オルタナティブな表現を志向していた池田氏と円劇場ですが、1970年代後半に入ると演出という立場の操作性や興行にまつわる問題への違和感が増大、ついには「演出家廃業宣言」を出すに至ります。そんな池田氏がワークショップの場を通して1981年頃に行き着いたのが、自身の声やからだのみで成り立たせるパフォーマンスでした。

『水ピアノ』は当時の池田を代表するパフォーマンス。声を発しながら、水を鍵盤に見立てて真剣に弾こうとするこのパフォーマンス(もちろんぴちゃぴちゃとした音しか立たない)では、水というコントロールの効かないものを相手に、制御できない状態へ身体を持っていくことを追求しました。「水」は、以降生涯にわたって追い求めるテーマとなっていきます。

『水ピアノ』は銀座や横浜や大倉山、そして檜枝岐村でも行われました。

福島県の奥深くに位置する檜枝岐村は、1984年から行われた「パフォーマンス・フェスティバル・IN・檜枝岐」の舞台でもあります。パフォーマンスという新しい表現が熱を帯びてきた80年代、その熱を具現化するようにパフォーマンスアーティストや舞踏家、演劇、音楽、その他の表現者や批評家が山村に結集し、フェスのようにして実験的な表現を繰り広げました。

『Earth-Up-Mark』(1985、檜枝岐村)もまた、そんな檜枝岐の河原で行われた表現です。十字を彫り、青く染めたそこに顔だけ出して自ら埋まったこのパフォーマンスでは、「大きなものとの対話を試みた」と池田は話します。

Art for the future , not the future for art

「アートのための未来」ではなく、「未来のためのアート」を!(池田一)

『水鏡』(1987、横浜・大倉山記念館)

『Earth Drawing』(1989、ソウル)

『Floating Earth 漂う地球』(1991、サンパウロ・ビエンナーレ)

____________________________________________

「前衛の女王」草間彌生さんとの出会い

2022.10.22

草間彌生さんを最初に撮影したのは一時帰国した1970年2月。

若い女性向けイベントのトークショーだった記憶が残っているが警察沙汰になった銀座のハプニングではなさそう。

ハプニングでも僕の

銀座のハプニングは1969年9月16日「HAPPENING GINZA 1969」 をご覧ください。

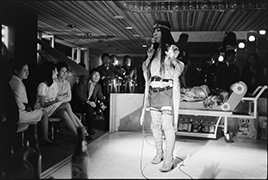

1970年2月のトーク イベント会場

1970年2月のトーク イベント会場

1973年、毎日熱心に電話と手紙で求愛を受け、親密な関係が続いたパートナーのジョゼフ・コーネルの死去で体調を崩し日本へ帰国、入院。

いつもポジ(生)とネガ(死)の世界を見つめていた草間さんは沸き起こる自殺衝動と「永遠の事故消滅」の強迫観念に苛まれ、病を克服するために芸術を続けていたそうだ。

2回目の撮影は入院中だった1976年の個展会場 だった。

この頃、僕は写真部にはほぼ在籍せず新雑誌編集部に入り浸りで、草間さんと近しい方に誘われて行った画廊は、かすかな記憶では新宿伊勢丹の近くにあった椿近代画廊(1962年に開廊)なんだけど検索しても所在地は新宿ではなく日本橋室町となっている。半世紀前なので画廊名が合っているのか場所の記憶が正しいのかさっぱり分かりません。

耳に残っているのは、草間さんの独特な話調で何度も僕に訴えていた

「今日も病院から来ました」

「私、調子悪いから病院に住んでる」だった。

1976年8月4日撮影

最後は瀬戸内の・直島の未明の草間作品を使ったFBのnao1.comアイコン。

2010年撮影

2010年撮影

草間彌生プロフィール/

1929年、長野県生まれ。

幼少期から幻視や幻聴の体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。

1957年渡米以来、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングで話題となり、

鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、

ヒッピームーヴメントと重なった1960年代は性や食の強迫をテーマに、この頃無数の男根状の突起物やマカロニで素材を多い尽くすソフト・スカルプチュアを手掛け、かの芸術家アンディー・ウォーホルにも絶賛された。ボディ・ペインティングや反戦運動など多数のハプニング活動を開始。

1970年一時帰国し、銀座で「ハプニング」を行い警察に拘束されたが「世間の目や古い道徳にしばられて、ただお嫁にいくのを待つよりは、スーツケースひとつ下げて、乞食をしても野宿をしても、自分の好きなことをやるべきです」と日本の若い女性へ向けて語ったそうだ。

____________________________________________

1969年。

フジテレビのNECOで製作した

浅丘ルリ子さんの巨大プリントがきっかけで

恩師佐善明さんとの最先端コラボで誕生したアート作品が

第33回・34回 新制作協会展 新作家賞を2年連続受賞した話

2022.09.23

1969年ごろフジテレビにあったNECOにはスキャナー入力機とドラム式回転出力機に紙やキャンバスを巻いて画像を拡大出力(超大型プリント)装置があった。

先輩が勤めていた関係で見学と画像の読み取り〜出力までのシステムについて詳細なレクチャーを受ける事ができ、後日ご好意で無償のサンプル出力をするチャンスを頂き持参した写真は、初めて天井バウンズストロボ撮影が成功した女優の浅丘ルリ子さんのモノクロインタビュー写真だった。

ドアに水張りした浅丘ルリ子さんのNECOプリントが今回のBLOGの原点だが

以前から行方不明だったこの写真を探すため、未整理だったネガボックスを端からサルベージして今秋9月14日、1973年撮影のトライXネガをついに発見!した。

左は 日本初の自作ハンググライダーのA1サイズの印画紙プリント(メーカー名、商品名を失念した。紙焼き反転時に便利だった極薄銀塩印画紙)

の商品名ご記憶の方がいたらご連絡いただけると助かります。

六つ切りのフジブロ プリント(186×227mm FUJI BROMIDE PAPER F2。懐かしい!)を持ち込んで早速スキャン(175lpi? 実際はもっと粗かった?記憶なし)する設定オペレーションを開始。原稿サイズとプリントサイズとの比率やトーンを決め、色調は先輩のアドバイスなどあれこれ聞きながらダークモスグリーン系にして出力した。

画像データの出力ラインピッチ間隔は1〜7mm?まで拡大でき、鑑賞距離と出力サイズに応じて設定が可能な優れものだった。

黎明期の巨大なドラムに900×1800mmの畳サイズのペーパーを巻いて出力が終わるまでグルグル回るドラムをじっと見守った。

所要時間の記憶は全く無いのは相当テンションが上がっていたからだと思う。

この時のNECOの出力ピッチは最小の0.5〜1mm?だったはずで、1〜2m離れただけで写真の大伸ばしプリントと変わらない感じだった。

現在は「NECO」をググってもNOレスポンス

BLOGに残すため梅雨ごろからNECO情報を調べ始めた。

今世紀初めまでググればヒットしていたNECOに関して現在はノーレスポンスだった。

1969年ごろ河田町のフジテレビにあったNECO(New Enlarging Color Operation)は

システム名を社名にしていたのかも。

現在のスキャナー&超大型出力機の元祖出力センターだったと思う。

昨今のインクジェットプリンターのヘッドは出力紙の排出方向に対し直角水平方向にヘッドが動くが

NECOはドラムに巻かれた出力紙が回転するためドラムを輪切りにする垂直方向にインクを噴出しながらインクジェット・ヘッドがドラムの左端から右方向に移動する仕組みで、スキャナーの解像力は175線、175lpi?かそれ以下だった可能性もある。

この入力装置に連動したドラム式出力機を使ってラインピッチの間隔(走査線の幅)を広げることで画像を拡大し紙やキャンバスに出力する装置だった。

手がかりを求めてNECO情報収集大作戦

FCG(フジサンケイ コミュニケーション グループ)の大先輩白河文造(元BS FUJI会長)さん他、

何人かにお聞きして追跡したが半世紀以上も経て物故者や連絡手段無しになっていたりで追跡は困難だった。

微かな記憶では、フジテレビ美術センターの流れをくむ株式会社フジアールと思いメールを出してみたが、フジテレビの河田町時代すら知らない若いスタッフの方たちには厳しい問い合わせだったと思った。が、総務部長の計らいでついに同じFCG(フジサンケイ コミュニケーション グループ)のフジクリエイティブコーポレーションのNECO情報に辿り着けた。

FCC(フジクリエイティブコーポレーション)より届いた

20世紀最後の社内報には

媒体営業部・川口事業所 ビジュアル事業(NECO)時代に

NECOを筆がわりに使った美術作家として登場

以下は1999年9月5日、2000年2月20日発行の

株式会社フジクリエイティブコーポレーション(FCC) 社内報の要約です。

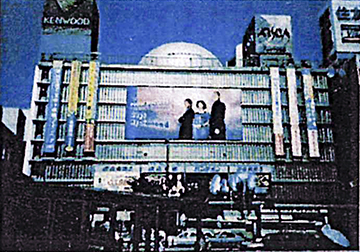

渋谷 東急文化会館にも出現

/1999年9月5日発行号

渋谷・原宿・新宿界隈では、音楽業界のCD・プロモーションとかアパレル業界の

キャンペーンなどが華やかに繰り広げられており、

サイズは10m×20mで、200㎡を超える日本テレビ「ウリナリ」の番組中で結成された

「ポケットビスケッツ」の新譜プロモーションのビッグ・バナー(@東急文化会館懸垂幕)や

昨年春新規に導入したデジタルプリントシステム「SSG(スーパー・スキャン・グラフィックス)」を活用し、ロゴなど高精細で白ヌケが良く、

フジテレビ本社7階庭園の番組宣伝ボード(7.0m×4.0m 6面、7.0m×2.1m-4面)等に使われている。

NEC0は大型機(6.0m×4.8mが一度に描ける)一台と小型機(4.5m×3.0mが一度に描ける)3台を装備し、描く画像の内容によって使いわけをしている。

1999年9月の社内報掲載の画像

1999年9月の社内報掲載の画像

紙・シートプリントの代表格として取り上げられるのが新宿伊勢丹店。

4面あり、制作には5日を要し、ビジュアル内容は海外で撮影され、厳しい色チェックがはいる(一面6.3m×6.7m)。

室内装飾でよく使われるのがカーテン地NECO機。

一枚もの最大作画サイズを生かし、イトーヨーカ堂の甲府店、葛西店のオープンに、タペストリーカーテン(5.0m×0.7m、6.Om×1.5m)として使われた。

その他に、持込み素材プリントがある。

美術作家(佐善先生)が NECO機を筆として使うというもので、

今では美術館に買い上げられている。

と、書かれている。

松井・マルチネスの標的になった

NECO製作の東京ドームアドボード

/ 2000年2月20日発行号

皆さん東京ドームのNECOをご存知だろうか。

バックスクリーンを挟んで外野席上部に設置されているアドボード9面はあまりにも有名だ。

巨人の松井・マルチネスが特大のホームランを打って当てた広告板のことだ。

この広告がインクジェットプリント30年の歴史を誇るNECOでビジュアライズされ、広告媒体に使われている素材は、綿系の柔らかい下地で、硬球が当たっても衝撃を吸収する特性があり、何度打ち込んでも大丈夫。サイズは7.4m×10mと巨大!

但し、このボード面に命中すると、該当の広告スポンサーはホームラン打者に賞金を提供しなければならない。

現在のスポンサーはNEC・セコム・日産自動車・キリンビール・富士写真フィルム等が契約していて、NECOプリントがテレビ画像を通じて見ることができるのは、この東京ドームと名古屋ドームだけ。

NECOがプリントできるサイズは世界一だったのかも?

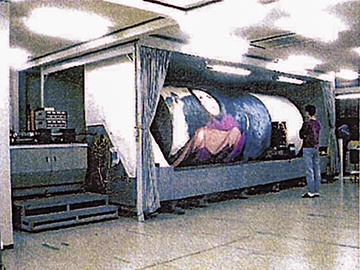

大型ドラム回転式の出力機とスキャナーの写真は

この1カットしか入手できなかった

2000年2月20日発行FCC社内報の画像

2000年2月20日発行FCC社内報の画像

右側の円筒形の筒が大型ドラム回転式の出力機。右端でノズルの吐出状態をみている人のサイズを見ると大きさが分かり易い。左にあるテーブルと上に乗っているセンサーと機械が多分フラットヘッドスキャナー。

1999年・2000年度の社内報に掲載されたNECOマシン画像やエピソード特集のPDFは、

NECO情報収集大作戦の最大級のお宝です。

調査協力いただいたフジアールの皆さまには大変お世話になりました。

個人ブログのために貴重なお時間を割いていただいたFCCの皆さま、

本当にありがとうございました。

画像を電気信号に変えて

キャンバスにプリントできる話に

大変興味を持たれた先生と

NECOを再訪した

スキャン(走査周期解像度不明)した画像データのラインピッチを変えて出力でき、鑑賞距離が遠いデパートの巨大な懸垂幕などに利用されていたNECO。

画像信号を電気的に処理すると色調の変化やネガポジ反転、信号をディレーさせると二重三重に画像を重ねる(今ならPhotoshopで作る画像処理)こともできると知り、佐善先生にお話したところ大変興味を持っていただいた。

後日、先生とNECOを訪問して話がトントン拍子に進み、

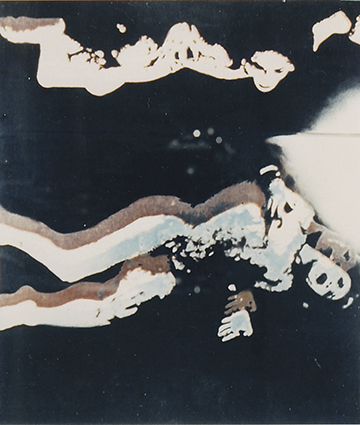

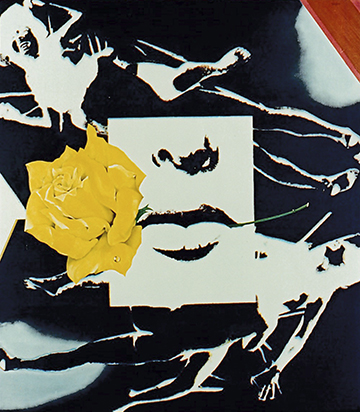

僕が撮っていた暗黒舞踏派の写真を使ったコラージュに、いくつかのエフェクトを掛けキャンバスに出力したNECOにアクリル絵の具と油彩で加筆した混合技法で世界初のアートを創り上げ、1969年度新制作協会展の新作家賞を受賞した。この作品を収蔵しているのが東京国立近代美術館所蔵と思いこんでいたため、作品画像借用のため今夏、初めて竹橋の近代美術館に問い合わせしたところ該当作品のアーカイブは無い事が分かった。

新制作協会に改めて問い合わせしたところ先生のご子息、佐善圭(70年代スキーやパーティでご一緒した頃は幼稚園生だった圭さんも新制作協会会員の彫刻家で桜美林大学 准教授)さんと連絡がつき新潟県立近代美術館・新潟市美術館・千葉県立美術館所蔵作品だった事が判明!

電車内でガラ携が突然バイブした

画面を覗いたら見知らぬ番号だった

この番号安全?

躊躇しながら受信ボタンを押してみると新潟市美術館の学芸員さんからだった。

停車駅が近い事を伝えホームに降りた。

前日にメールと電話で1969年・1970年連続で新制作協会展 新作家賞を受賞した佐善明先生の作品について問い合わせした件(K学芸員)についてアーカイブ担当のF学芸員からの電話だった。

Webで使用する際の作品画像クレジットの表記など注意点などのレクチャーを受けた。

以前に比べ公衆送信権や著作権関係など微妙に解釈が変わっているみたい。

1969 年の新制作展を紹介した朝日新聞の記事では、

「現代絵画は、具象であれ抽象であれ、もはや壁面の装飾を目的にしたデザイン以外のなにものでもなくなってしまった」とまで言われています。

そのような時代において、新制作協会の新人で注目に値する画家として佐善は取り上げられます。

三木多聞は、「カラー写真的効果を導入した現代的感性の表出は、デザイン的なモダニズムがはんらんするなかで、印画紙の秘めたる効果を吹きつけで出した表現」であるとし、

毎日新聞においては、「映像的手法を取入れた作品も新しい視覚の展開」であると紹介されました。

※「コレクション展 Ⅲ 特集:佐善明 」新潟市美術館 学芸員 児矢野あゆみ より引用

© 佐善明 「悲しみよ跳ベ」202×180cm

1969年 アクリル・油彩混合技法、キャンバス 33回新制作展 新作家賞 新潟県立近代美術館所蔵

前年に続いて1970年も引きつづきNECOで創作し

男女が全裸で絡んでいるモチーフにしたい

と、先生が言った。

絵画の世界では男女共に全裸のモデルは当たり前かもしれないが、男性モデルはその企画のった!と軽口を叩く男が多くすぐに決まったが、オールヌード撮影が可能な女性が見つからず苦労した。

当時この手の企画が得意なのは平凡パンチや週刊プレーボーイで、

グラビア企画で僕が撮影した日本初の「女子大生ヌード」は1971年3月22日(月)発売の週刊サンケイ4月5日号『キャンパスの妖精』で巻頭から巻末まで16ページを使ったグラビア企画は『初公開!有名8大学から選んだ女子大生ヌード!』と表紙にもタイトルが踊り、完売になるほど世間を賑わした時代だったことでも察しがつくと思いますが、オールヌードモデル探しが一番頭が痛かった。

が、

アングラ劇団に所属していてゴールデン街でバイトしていた明るいM子とちょっとだけ面識があった細い糸を手繰って写真部の先輩と一緒に店に寄った時に話をしたら、二つ返事で快諾してもらえた。

メンズモデルはその企画いいねと皆、軽口を叩いていたため人選は簡単に選べると思い若々しい肉体の持ち主に頼んだが前日突然、風邪気味で明日は行けないと言われ何人か軽口叩いていた男たちに連絡すると予定があるとかつまらない理由を口走っていた男ばかりだった。最終的に誰に頼んだか覚えてないが一人と約束できた。

撮影当日の夕方、先生のアトリエがあった目白の洋館(同郷で新制作協会の洋画家T谷さんの渡仏中の留守宅を管理していた)で仲間の学生を助手にして500Wのフラッド電球を何灯か使い1階の床を見下ろせる2階の廊下から三脚にワイドレンズ(多分35mm)のNIKON Fを取り付けてセットした。撮影準備に1時間ほどかかったが一番心配してた女子モデルはオンタイムで到着したがいつまで待ってもメンズモデルがこない。

今ならスマホや携帯で連絡は簡単に着くが電話もない下宿生活してる男は来なかった。

そこで助手のH林君に急遽モデルをお願いした。

「西田、それだけは勘弁してくれ」と即答された。

カメラアングル、露出、ピントなど再度入念にチェックして、僕が裸になって2階からの先生の指示で腰を曲げたり乳を握る腕の角度をあれこれ仕上がりを想像しながら初のKARAMIモデルを演じた思い出深い作品が黄色のバラを口にした69年に続く2度目の新作家賞受賞作品となった。

新潟市美術館所蔵

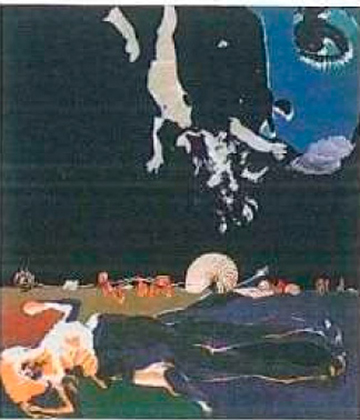

「PLASTIC FLOWER AGE」

1970年 34回新制作展 新作家賞

アクリル・油彩混合技法、キャンバス

ゲージュツ的なKARAMI はその後も繰り返し登場した

● 新潟市美術館所蔵

「翳りなき日々」1972年 アクリル・油彩混合技法、キャンバス

● 千葉県立美術館所蔵

「ソフィスティケートな出合い」 1970 年、アクリル・油彩混合技法、キャンバス

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020年12月24日〜2021年04月11日(日)まで

新潟市美術館で開催された

佐善明先生の回顧展があった。

この展覧会情報を知らなかったため観られなかったのは残念でした。

以下は「 コレクション展Ⅲ クンシランの記憶」についての新潟市美術館 学芸員 児矢野あゆみさんからの引用です。

渡米した折のこと、足元を太平洋の波が洗う小高い丘陵の閑静な住宅地にある友人宅に招かれたことがありました。その庭先から眼下に拡がる雲一つない空と水平線の融け合う彼方を、私はまだ望郷の眼で追っていた頃のことですから、暖かい友人家族の歓迎は私の心を和ますに十分でした。

クンシランと言う花の名前を知ったのもその時が初めてでした。普段の私なら多分見過すようなプールサイドの鉢植の花の名前を尋ね、返答されたクンシランという言葉の響きの新鮮さに感動した時の情景はいまだ鮮明です。

あれから数十年後、我家にも同じ名前の植物が花を咲かせます。姿、形は大分違いますが、その花を見、言葉を耳に するとき、カリフォルニアブルーの空を抜けた陽光を浴びて、プールサイドを彩っていた花と家族への思いは重なります。クンシランと言う言葉は私が記憶の底に沈潜出来る貴重な 符号なのです。—————————————————佐善明

1 新潟生まれ 画家・佐善明

佐善 明は1936年に新潟市に生まれました。新潟高等学校ではジャズバンドを組んでクラリネ

ットを吹き、バドミントンの新潟県大会では上位に入るなど、多方面に才能豊かな生徒だったといいます。1955年に新潟大学教育学部芸能科絵画科油絵に入学すると、同年9月、第19 回新制作協会展へ出品し初入選を果たしました。その後も毎年のように新制作展に作品を発表し続けます。新制作協会は1936年に創設された美術団体で、洋画団体としてスタートしますが、39 年に彫刻部が、49 年には建築部が組織され、幅広い分野を視野に入れた団体でした。建築部には、後に新潟市美術館を設計する新潟生まれの前川國男も出品しています。工業デザイナーの剣持勇らも加わり、69年、建築部はスペースデザイン部と改称されました。

佐善は新人画家にとっての登竜門といえる安井賞に4度の入選を果たしました。1984年の第 27回安井賞展では、新潟市生まれの画家・猪爪彦一(1951-)の入選も重なったことで、新潟日報でも取り上げられています。新潟大学を卒業した後は、千葉大学工業短期大学部意匠科で教鞭をとり、1976年度より千葉大学工学部にてデザインを教えました。そのかたわら作品を制作し続け、一度目は文化庁芸術家在外研修員として、二度目は文部省派遣⾧期在外研究者

として、渡米しています。1991 年、54 歳という若さで惜しまれつつも世を去りました。

2 60s 70s 80s の「絵画」

1960年代から70年代の美術というと、どのようなものが思い浮かぶでしょうか。具体、反芸術、赤瀬川原平による「千円札裁判」、もの派、ミニマリズム、…様々な美術の動向が浮かんできますが、いずれも形式に捉われない前衛的な美術運動です。つねに新しい表現が求められるなかで「絵画」そのものが否定され、具象的な絵を描くこと自体が容易ではない時代でした。

60年代、それは、ありとあらゆるもの―街中に落ちているゴミまでが、美術家の手によって芸術となり得た時代でした。70 年代には、そのような芸術の氾濫のなかで、美術家は自己表現ではなく、純粋なる「芸術」とは何なのかを突き詰めていきます。グリッドを利用した画一的な抽象画や、機械的な手段である写真を用いた絵画が登場しました。それに対して、80年代は、極限までにそぎ落とされた表現を打破し、絵画ならではの力強いヴォリューム感や、豊かなマチエールを取り戻そうとする動きが現れます。絵画の復権を試みる当時ニューペインティングとよばれた潮流です。

美術団体に所属せずに活動する美術家に対して、佐善のように団体に身を置きながら「絵画」に挑戦する画家たちがいました。1969 年の新制作展を紹介した朝日新聞の記事では、「現代絵画は、具象であれ抽象であれ、もはや壁面の装飾を目的にしたデザイン以外のなにものでもなくなってしまった」とまで言われています。そのような時代において、新制作協会の新人で注目に値する画家として佐善は取り上げられます。三木多聞は、「カラー写真的効果を導入した現代的感性の表出は、デザイン的なモダニズムがはんらんするなかで、印画紙の秘めたる効果を吹きつけで出した表現」であるとし、毎日新聞においては、「映像的手法を取入れた作品も新しい視覚の展開」であると紹介されました。

※ ここまで引用「コレクション展 Ⅲ 特集:佐善明 」新潟市美術館 学芸員 児矢野あゆみ

____________________________________________

「霧の彫刻」で知られる

中谷芙二子(なかやふじこ)さんが

第30回高松宮殿下記念世界文化賞(日本美術協会主催)

彫刻部門を受賞

2018.07.12

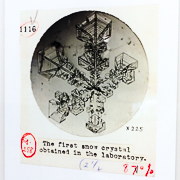

今朝の新聞で今年の2月に人工的に発生させた霧を素材にした霧アーティスト中谷芙二子さんと初めて人工雪の結晶をつくった科学者の父との「グリーンランド」中谷芙二子+宇吉郎展を体験しに銀座メゾンエルメスに行った時の驚きを思い出した。

「雪は天から送られた手紙である」という言葉で有名な科学者、中谷宇吉郎は、1936年に世界で初めて人工的に雪の結晶をつくり出したことでも知られています。科学の真理を大自然と人間との協働作業のなかに見出した宇吉郎の姿勢は、霧を媒体とした芸術表現を試みる芙二子に、強く影響を与え続けています。

1933年、宇吉郎の次女として生まれた中谷芙二子は、初期の絵画制作を経て、1966年にはニューヨークにて芸術と科学の協働を理念とした実験グループ「E.A.T.(Experiments in Art and Technology)」に参加、70~80年代は日本を拠点にビデオ作品の制作や発表も行ってきました。作家の代名詞である、水を用いた人工霧による「霧の彫刻」は、1970年の大阪万博ペプシ館にて初めて発表されました。以降、世界各地で80作品を越えるインスタレーションやパフォーマンスなどを手がけています。また、建築・音楽・ダンス・光といった他ジャンルのアーティストとも共同制作を行っています。

晩年の宇吉郎さんが4回にわたり雪氷研究に打ち込んだ地、グリーンランドをタイトルに掲げ、銀座メゾンエルメスのガラスブロックを氷の大地に見立て、室内での霧の実験に挑むものです。「氷のことは氷に聞かないと分からない」のために滞在した北極圏の地・グリーンランドの雰囲気をエルメスの空間に見いだした中谷さんの提案により、「グリーンランド」と名付けられた。

※プロフィール他は銀座メゾンエルメス フォーラムから抜粋

これ彫刻なの?

「雪は天から送られた手紙である」

愛用ライカ

愛用ライカ

撮影はOKだけど、動画は不可だった。

こんな感じで変化するんだけど伝わるかな〜?

底が地面についていれば霧、

浮いていれば雲、

落ちれば雨

雲や霧は温度、湿度、風などの気象条件に

よって現象し、温度が二、三度上昇すればすべて消えてしまう。いや、形を変えるだけで水はもちろん空気中に

存続している。仏教的概念ではこの点が重要であるが、今は雲が状態を維持しているランダムな構造を問題に

しよう。それは微妙なバランスで成立している。絶えず死に、絶えず生まれているといった方が適切なのかも

しれない。

雲粒は互いにぶつかり合えば粒子は大きくなり、自分の重さで落下してしまう。まるでデモクラシーの理想

モデルのようなこの雲の現象の美学は、そのまま禅的集団の存在モデルとしても通用しそうである。

『手法から作法へ:ビデオで見る「禅のかたち」から』(草月128号、1980年、31頁)

詳しい情報はこちら

公式サイト:http://www.maisonhermes.jp/ginza/le-forum/archives/405275/

Greenland by Fujiko & Ukichiro Nakaya

「グリーンランド」 中谷芙二子+宇吉郎展

2017.12.22(金)~2018.3.4(日)

展覧会のブックレットPDFがDLできます

http://www.maisonhermes.jp/wp-content/uploads/2018/04/ead6ac1fc6058a6401ba92e4a666a6d4.pdf

____________________________________________

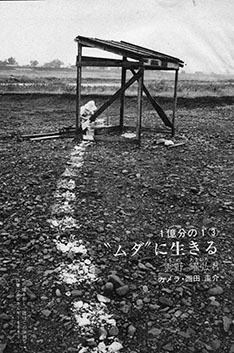

▶21歳のドキドキ

東京都と神奈川県との県境を

多摩川の河原にペイントした

雲野耀弘さんとの出会いと撮影が

現代美術作家への興味を加速させた

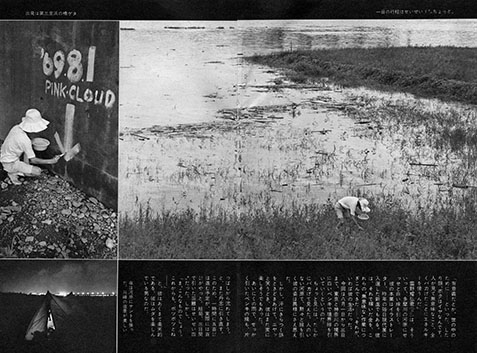

画像はサンケイ新聞出版局写真部で学生バイト時代にグラビア連載企画「1億分の1」シリーズ3、ムダ”に生きる。

徳川夢声責任編集の月刊随筆サンケイ/1969年。

1969年頃よりフーテンの聖地、新宿凮月堂に通い出した僕は1968年の毎日現代美術展で入選した新進作家の雲野耀弘さんと出会った。彼からその年の夏に地図上にある東京都と神奈川県の県境を直接多摩川の河原に蛍光ピンクの水性塗料で描く企画を聞いた。

蛍光塗料のシンロイヒ工業から石油缶サイズのペイントをいくつか提供してもらい、8月1日〜3日までテント持参で黙々破線を描き続けた行為を撮影した。

凮月堂ではコンセプト・アーティストでフーテンのガリバー(安土修三)や街頭パフォマンスの芥正彦さん、アングラ映画の旗手宮井陸郎さんや小林はくどうさん達と出会う機会があり、あらゆるジャンルのアーティスト達の撮影をしながら、自分でも面白いアイデアが生まれはじめた。

____________________________________________

▶探し物をしていたら偶然

銀座のハプニングが巨匠クリストと並んで掲載された

週刊少年サンデーの特集「へんな芸術!!」発見

掲載していただいた事もすっかり忘れていた週刊少年サンデーの特集

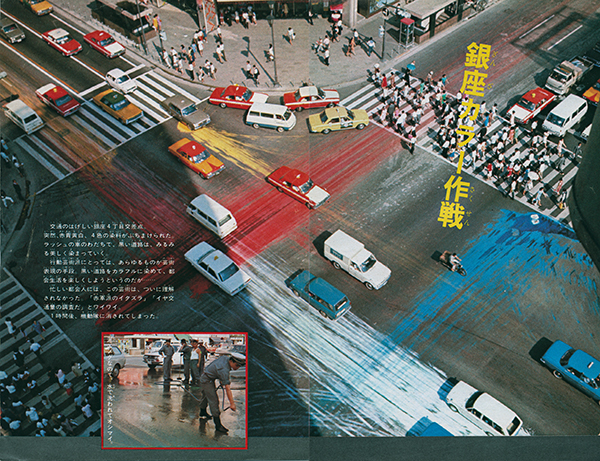

「ヘンな芸術!! 銀座カラー作戦」が出てきたので

ブログ更新のため早速スキャンしたHappening GINZA 1969。9月6日 14:00

クリストの作品はオーストラリア・シドニー郊外の海岸「38万平方メートルの岩の小包」

100人の作業員が数週間かかって、後楽園球場(ドーム前)が9個分を梱包した有名な作品。

以下は週刊少年サンデーの総ルビ本文にも感動。

交通のはげしい銀座4丁目交差点。

突然、赤青黄白の染料がぶちまけられた。ラッシュの車のわだちで、黒い道路は、みるみる美しく染まっていく。

行動芸術派にとっては、あらゆるものが芸術表現の手段。黒い道路をカラフルに染めて、都会生活を楽しくしようというのだが‥‥‥

忙しい都会人には、この芸術は、ついに理解されなかった。「赤軍派のイタズラ」「イヤ交通量の調査だ」とワイワイ。

1時間後、機動隊による放水で消されてしまった。

____________________________________________

▶ 1969年9月6日 真昼のハプニング

1969年のある日生まれたアイデアを16ミリのムービーで時を可視化した作品が

『ハプニングGINZA 1969』となり、

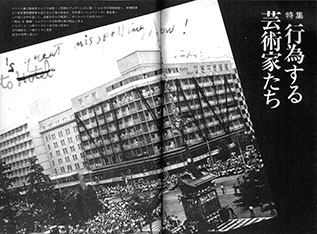

翌1970年の美術手帳12月号の巻頭特集「行為する芸術家たち」に掲載された。

朝日新聞 1969年9月7日 16面東京版より

朝日新聞 1969年9月7日 16面東京版より

▷六日午後二時すぎ、銀座四丁目交差点の車道に白、赤、黄、青色の絵具のような塗料が流された。走り回る車で、たちまち道路はいちめん抽象画風になった。

▷知らせでかけつけた築地署員が水を流して洗い"道に描いた絵"は約十五分後消えたが、人波でごったがえした土曜日午後の、ハプニング。あっという間に人が集まった。

▷塗料は、ビニールの買物袋に入れてあり、交差点の曲がりかどの、ちょうど車が通るところににぶちまけられた。「道交法でいう路上の危険物とは違うから、おそらく取締りの対象にはならないだろうが、それにしてもなんのために・・・」と同署員は首をかしげている。

写真は路上にまかれた塗料(銀座四丁目交差点で、鈴木一成さんうつす)

▶ 美術手帳1970年12月号「行為する芸術家たち」に選ばれる

1970年12月号

「美術手帳1970年12月号 巻頭特集 行為する芸術家たち」に掲載された作品は、

1969年9月6日の土曜日の午後、銀座4丁目の交差点で服部時計店の時計が2時をさした時に

ビニールコートされた紙袋に入れた赤、青、白、黄色のポスター・カラーの水溶液を

交差点内に置いた。

信号が変わると動き出した車のタイヤが路上にアートを広げていく過程を

屋上から大学の研究室から借りたアリフレックスの16ミリフィルムで撮影した『Happening GINZA1969』

当時は主にハプニングと呼ばれていた表現行為でアースワークとかコンセプショナル・アートとか言う人もいた。

まだ21歳の学生だった。

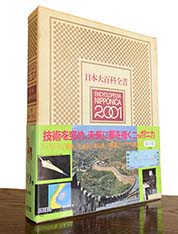

▶ 1988年 小学館 日本大百科全書 19

「パフォーマンス」の項目にも掲載された

『Happening GINZA1969』

『日本大百科全書 19』ENCYCLOPEDIA NIPPONICA 2001 小学館刊 1988年1月1日初版第一刷り

35ページ「パフォーマンス」の項にローリー・アンダーソンと共に掲載された「Happening GINZA1969」がこの作品。

日本大百科全書に掲載されるきっかけは「美術手帳1970年12月号 巻頭特集 行為する芸術家たち」だった。

この特集が現代美術の監修者だった美術評論家の庄野進さんが「日本人作家でパフォーマンスと言える作品はこれだけ」と編集担当者からお聞きした。

パフォーマンス

美術評論家の庄野進さんの解説は、

パフォーマンス/performance 本来の語義「完全に遂行すること」であり心理学用語としては、潜在的な心的能力が現実の場面で発揮され、行為が「遂行」されるという意味で用いられ、言語学では言語能力に基づいて言語活動がなされる際の「言語運用」と言う意味を持つ。

しかし現在一般的な用法は、二〇世紀の芸術において、諸ジャンルと横断的にかかわる独特の行為の芸術をさす。この場合パフォーマンス・アートとよばれることも多い。中略

[概念の成立] 一九六〇年代に行われたハプニング happening やイベント event もパフォーマンスに包摂されるが、パフォーマンスということば自体が包括概念として一般的に用いられるようになったのは、七〇年代末頃からである。しかしその先駆形態は、二〇世紀初頭にまでさかのぼることができる。中略

続いて第一次世界大戦後のヨーロッパ各地で展開されたダダイストたちの激しい挑発的行動や、シュルレアリスとたちの活動のなかにも同様の傾向がみられる。

また、バウハウスのO・シュレンマー Oskar Schlemmer (一八八八ー一九四三)らは、音と光と色彩の抽象的な構成を上演する活動を行っていた。中略

七〇年代初めに、一時停滞期があるものの、八〇年代にかけては、L・アンダーソン Laurie Anderson (千九四七ー ) ら、ポピュラー音楽のシーンにもこの傾向が広がり、また、テクノロジーと結合するなど新たな展開をみせている。

作品紹介

銀座4丁目交差点におけるパフォーマンス。

1969年9月西田圭介と久民(きゅうみん)は、赤、青、白、黄色のポスター・カラーの水溶液を銀座4丁目の交差点の4か所にぶちまけた。そこを通る自動車のタイヤがローラーのかわりをすることによって、自動的に各色が路上に広がって美しい模様をつくりだし、その場所を非日常的な空間に変えた。

この写真は、当日西田圭介がアリフレックス16ミリカメラ + FUJICOLOR 16mm CINE FLMで撮影。

『日本大百科全書 19』ENCYCLOPEDIA NIPPONICA 2001 小学館 1988年1月1日初版第一刷り

アースワーク Earthwork 現代美術用語辞典1.0より

別名ランドアート。1960年代末のアメリカで発達した、自然を直接の制作素材とする表現様式。

美術館への収蔵が不可能なため、もっぱら写真を通じて鑑賞 するその形態は、69年のドゥレ画廊での観展で認知された。

代表的な作家としては、ユタ州の湖沼に巨大な「螺旋状の突堤」を築いたR・スミッソンやネヴァ ダ州の大地に「円形の地表」を刻んだM・ハイザー、あるいはN・ホルトやD・オッペンハイムらがいる。

人間と自然の交感をテーマとしている点では一種の環境芸術と言えるが、この運動に加担した作家はほとんどが「ミニマリズム」の出身であり、また現象学や場所論を理論的支柱としている点では同時代の「アルテ・ポーヴェラ」 とも共通していて、この形態がベトナム戦争等の背景をもつこの時代との密接な同調のもとに発達を遂げたことがわかる。大規模な土木作業を必要とするため、 一部に自然破壊との批判もあり、また理解者の金銭的支援が受けられなくなった70年代には後退。

日本語で読めるこの動向のまとまった紹介文献としてはJ・ バーズレイの『アースワークの地平――環境芸術から都市空間まで』(三谷徹訳、鹿島出版会、1993)がある。

撮影はアリフレックス16ミリカメラ + FUJICOLOR 16mm CINE FLM

____________________________________________

わかる!

いいね!をかなえる

ビジュアル コミュニケーター!

ハッとして、心に残る写真、デザイン、編集します。

ハピポ®な

ハピポ®な