篠山紀信さんの訃報(401203〜240104)を知るまで

疑いもなく名は「きしん」と思っていたが、

本名は「みちのぶ」だったことを朝刊で知った

2024.01.10

学生時代からカメラ雑誌、写真展、写真集を通じ学んできた紀信流の写真。

18際の宮沢りえさんを撮った「Santa Fe(91.11.13 朝日出版社刊)」はかなりショックを受けた写真集だった。こんなに美しいミューズを撮影した経験はありません。

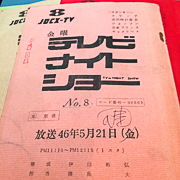

1971年3月末、週刊サンケイのグラビア特集「キャンパスの妖精たち(初の女子大生ヌード)」が話題になり、5月にはフジテレビの金曜深夜生放送「テレビナイトショー」23:15〜『風土とヌード』のコーナーに抜擢され毎週レーシングドライバーの瀧進太郎さんのドライブガイドに合わせたヌードを撮影。初回の金沢ロケの巨乳モデルが後の東映ポルノ看板女優「池玲子」さんになった。

貴重な思い出の詳細は▶︎こちら

訃報を知って、朝から家中の本棚を探しても見つけられなかった篠山さんの写真集『晴れた日』の装丁には

破天荒な試み。かつてない写真集遂に成る。

新しいドキュメンタリーの地平を開く

画期的写真集 『晴れた日』

堀江謙一、南伊豆大地震、糸山英太郎、富士山、長嶋茂雄、モナリザ、大風16号上陸、りりィ、苫東大規模工業開発地域、山口百恵、積丹の家族、リチャード・M・ニクソン、全国高校野球第一回予選、梅雨入り宣言、輪島巧一、ファントム……

1月5日、後輩の来訪時に本棚の前でじっとしていたので何か?と聞いたらこれが『晴れた日』ですねと言われ、

アサヒグラフ1974年5月10日号~10月25日号までの24回の連載を軸に書籍化された写真集『晴れた日(75年5月7日、平凡社刊)』無事発見。

「しおり」に寄稿した五木寛之さんは篠山写真には「思想」ではなく「視想」がみなぎっている。

人物を撮ったものの方が個人的には良いように思うが、

「報道写真」という流れの中で(「報道写真」にならないように)撮っているものと、

最初からポートレートのような感じで撮っているものがあり、

自身が試行錯誤していたとの記述も。

同じ週刊誌業界で仕事をしていた僕もいつか撮影したかった被写体「台風」

『晴れた日』大風16号上陸 740901@高知市桂浜

見開きのグラフサイズの「大風16号上陸(740901 高知市桂浜にて)」は

後に読んだ記事には助手は墓石に体を縛りつけて篠山さんの撮影を命懸けでサポートしたそうだ。

貧乏性の僕レベルだといくらメーカー提供機材とはいえ、

機材が風雨でダメになることは必至で持ち出すのは勇気がいる行為だ。

今は記者、カメラマンは安全確保が最優先となり津波、暴風雨、地震取材など

撮影そのものがコンプライアンス上厳しい時代になってしまった。

カメラ機材はNIKON→Canon→ミノルタ

使用機材はミノルタX-1、XE、SR-M

MCWロッコール17mm//F4〜RFロッコール800mm /F8

以下は今も記憶回路に深く刻まれたエピソード。

1:唯一篠山さんを取材した記憶を頼りに正月以来ネガを探した。

当時インタビューなどで取材撮影が終わった後に個人的にお願いしていたシリーズだったが狙っていたカットは発見でき無かったが72年12月25日に増感撮影したTRI-Xの数コマを発見した。

ピストルを左に握り葉巻を咬えたマフィアのボスのような写真。撮影場所は古い洋館みたいだ。

これはグラビア?記事中?撮影だったのか記憶が全く無いが結構いい男に写っている。

2:芸能誌かGORO?かキャンディーズで表紙撮影風景を六本木スタジオ(記憶では旧TV朝日の手前にあった六スタ(六本木スタジオ)の上に沢渡朔事務所と篠山紀信事務所があり共有の暗室があったらしい)で取材。

ハッセル+150mmをストロボの傘にめり込ませて撮る篠山マジックを初めて見た。

後に週刊サンケイの表紙を撮る事(1979〜)になったけどこのライティングだとアンブレラが壊れるので篠山さんほど深く押し込んだ撮影は無い。あれは六スタの世界遺産だ。

※ 再開発前、旧TV朝日の手前にあった六スタ(六本木スタジオ)の上に沢渡朔事務所と篠山紀信事務所があり共有の暗室があったらしい。

3:日本雑誌写真協会主催の迎賓館(改修工事は1968年に開始され1974年3月に完了。迎賓館として新たに開館)お披露目撮影時に某出版社代表で来た篠山さんは4×5カメラ(リンホフ?)で全カット撮影していた。

助手と共に目まぐるしく動いて撮影は尋常では無い速さだった。

撮影したポラ(ロイド)を全て床に並べてじーっと眺め。

並べ替えて、さっと移動して三脚構えてあっという間に追加撮影して帰る用意をしだした。

一番驚いたのは外光も入るエジプトの間をタングステンtypeで撮影していたことだった。

今のデジカメならすぐにプレビューできるけど当時各社のカメラマンでTypeBで撮影した人は皆無だったはず。

4:1979年から表紙デザインに加え外人モデルの表紙撮影も始まり

発売日が同じ毎水曜日朝キオスクに篠山さん撮影の週刊朝日と並んだ。

週刊サンケイのグラビア締め切りは木曜日なのに朝日は日曜日の事件まで掲載されていてまるで勝負にならなかった時代。

● モデル / イザベラ ロッセリーニ 撮影&AD / 西田圭介 1980年3月27日号

篠山さんの「週刊朝日」の表紙連載「女子大生」シリーズに対抗して多分この新年合併号より外人モデルから学生などの素人モデルに路線変更したおかげで撮影より編集としてモデル探しに大変苦労した思い出。

● 撮影&AD / 西田圭介 1981年新年合併号

81年10月に創刊されたリビングブック(現ESSE)に異動のため週刊サンケイの表紙撮影を後輩のたっちゃん(ペッパーミルじゃないよ。カメラマンの渡辺 達生)にバトンタッチ。

付録:youTube 2Bチャンネルの横木安良夫「篠山紀信の撮り方が変わった瞬間」

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9CMIeu1_G6Q https://www.youtube.com/watch?v=gaavIHLyqgc

____________________________________________

寛斎さんのクリエーションに対する熱い思い

夢を持とう!前へ進もう、未知なる未来へ

『人間は、無尽蔵のエネルギーを持っている』

どんなに苦しい時であっても、

その気持ちを忘れずに、果敢に挑戦し続けよう

2020..07.27 / 2019.12.20の続き

昨夜、山本寛斎さんの訃報をTV NEWSで知った。

今年の2月から急性骨髄性白血病で闘病生活だったらしい。

イベントプロヂューサーと若きファッションデザイナーKANSAIの

同時進行形の才能を感じた画像をようやく探し出すことができた!

ちょうど半世紀前の1970年5月18日、特別嘱託カメラマンと工業意匠学科の学生としてWワークしていた頃、週刊サンケイのグラビア企画がようやく実った『クールエイジのアイドルたち』から。

撮影はロンドンで日本人として初めてファッションショーを開催する前年の70年5月。

「カンサイ・ルック」の教祖。

世界を創造する魔術師。

服飾界のゲバラ。

当時、取材中に聞いた寛斎語録で忘れられない一言

「ファッションデザイナーは数多くいるが、男として仕事をしているのは世界中で唯一僕だけ」

カメラはNIKON F、フィルムはTRI-X。

カメラはNIKON F、フィルムはTRI-X。

寛斎さんは1971年に日本人として初めてのファッション・ショーをロンドンで開催。74年PARISコレクション、79年NYコレクションに参加。

カメラはNIKON D2X。

上のカラーは夢を追い求め、

彷徨する青年の旅を描いた2007年1月に東京ドームの

KANSAI SUPER SHOW『太陽の船』を観に行った時の写真。

大型イベントプロヂューサーとして93年モスクワ、95年ベトナム、97年インドにてスーパーイベントを開催し、武道館に次ぐドームイベントを観ることができよかった。

以下は事務所のイベント告知HPより

「太陽の船」とは?

山本寛斎が旅したチベットの標高3800メートル地点。

360度見渡す限り果てしなく続く大草原地帯の中心にある大きな湖。

その湖水は塩の味がする。

ヒマラヤ山脈をのぞむこの辺り一帯は、かつては「くじら」が悠々と泳ぐ海だった。

酸素ボンベを片時も手放せない旅路。

遠い昔、かつては海であった湖。

過酷な自然環境でも幸せそうに暮らしているチベットの人たち。

山本寛斎は生命力溢れる人間の力強さに猛烈に感動。

はるかな太古の海で堂々と回遊する「くじら」の姿を思い、インスパイアされて、「太陽の船」をデザインした。

スーパーショーのクライマックス、「太陽の船」は旅立つ。

はるか彼方へ。

はるか未来へ。

「太陽の船」とは、全ての人々の夢の集合体、「夢の乗り物」なのだ。

人生という果てしない旅のなかで青年が確信したのは「夢を持つことの素晴らしさ」。

人間は夢を持ち、夢に向かって前へ進んでいくことで光り輝く。元気が生まれる。

そして、青年の夢は「夢を説くこと」になった。

「夢を持とう!前へ進もう、未知なる未来へ。」

青年は、夢の船=太陽の船に飛び乗って、今再び旅立つ・・・

山本寛斎に関するご報告 [ 2020.7.27 ]

弊社代表取締役である山本寛斎が、急性骨髄性白血病のため、2020年7月21日に享年76歳にて永眠いたしました。

闘病中も、皆様にもう一度「元気」な山本寛斎の姿をお見せしたいという本人の強い意志のもと、前向きに治療に励む傍ら、クリエーションに対する熱い思いをスタッフに語っておりました。

『人間は、無尽蔵のエネルギーを持っている。』どんなに苦しい時であっても、その気持ちを忘れずに、果敢に挑戦し続けました。

長きにわたり、山本寛斎を応援して下さった皆様に、心より感謝を申し上げますとともに、謹んでお知らせいたします。

そして

2020年7月31日 World Wide Streaming

『どんな未来も着こなしてやる!!』は予定通り開催。

____________________________________________

TVをつけたら『老人と海』の格闘シーンだった。

ハバナ近郊の漁村コヒマルで会った漁師

グレゴリオ・フエンテスさんと

ユーサフ・カーシュ撮影のヘミングウェーの写真

2020.06.19 2021.01.25追記

以下はキューバとアメリカとの国交正常化交渉が始まった2014年12月20日のFB投稿の再録と補足です。

キューバといえばアーネスト・ミラー・ヘミングウェイ Ernest Miller Hemingway。

『老人と海 The Old Man and the Sea』は1951年に書かれ、

1952年に出版、1954年ノーベル文学賞受賞後、1958年に映画化された。

原作の老いた主人公サンチャゴのモデルと言われている、

漁師だったグレゴリオ フエンテスさんをハバナ近郊の漁村コヒマルの自宅で

フジテレビ「なるほどTheワールド」(1985年)に益田由美さんに同行取材した時の記念写真。

ヘミングウェイのピラール号の船長「キャプテン・グレゴリン」

Gregorio Fuentesさんは1897年生まれで、撮影時はすでに米寿の88歳だった。

ヘミングウェイが1939年にキューバに移住した頃から船の操縦や料理、

釣りのお供をして、2002年に104歳で亡くなったご長寿でした。

https://ja.wikipedia.org/wiki/グレゴリオ・フエンテス

映画「老人と海」は観たことなく、今回はラスト30分しか観られなかった。残念なり。

Havanaのヘミングウェーの邸宅は博物館として1961年から屋敷の一部が公開されているが

岩手県立大学看護学部専任講師の高野泰志さんのブログによると

2002年秋,世界中のヘミングウェイ研究家の間に大きな衝撃が走った。

キューバのヘミングウェイ邸,フィンカ・ビヒア

(現在はヘミングウェイ博物館として一般に公開されている)の地下室の

キャビネットにはヘミングウェイの大量の原稿が保存されている。

それらの原稿の存在は,これまでは政治的な理由から

西側の研究者には一切知らされてこなかったものである。

その文字通り闇に覆われていた地下室に,

ついに合衆国とキューバの合同プロジェクトチームが足を踏み入れたのである。

22年間のうちに書きためられた未公開の原稿,下書き、手紙、写真、ノートなど、

数千ページにも及ぶこれらの書類は、

確実にこの空白のキューバ時代の謎を解き明かす一端となるに違いない。

その際,我々の前に姿を現すのは,果たして共産主義者ヘミングウェイなのだろうか、

あるいは単にキューバという土地を愛した典型的アメリカ人の姿なのだろうか、

それともいまだ知られざるまったく別の姿なのだろうか。

1961年7月2日の早朝、散弾銃による自殺の原因を、僕はこの博物館で見つけた。

この話はまたいずれ。高野さんのブログの詳細はこちら

博物館で見たこの額装写真、ユーサフ・カーシュのオリジナル、シルバー・プリント?

コピーとは思えない綺麗な黒の締まりがあったと記憶。

Yousuf Karsh - Ernest Hemingway 1957

2021年初追記

額装写真は両肩まであるがオリジナルはトリミングが異なった縦位置で

サイズは 60.4 x 50.6 cmのようだ。

先日FBで確認したカーシュのオリジナル画像はこちらのサイトからご覧になれます。

以下は画像の説明

Hemingway (1899-1961) needs little introduction, since his books have been translated into nearly every language in the world. His economical and understated style had a strong influence on 20th-century fiction, while his life of adventure and his public image influenced later generations. Hemingway produced most of his work between the mid-1920s and the mid-1950s, and won the Nobel Prize in Literature in 1954. He published seven novels, six short story collections, and two non-fiction works. Additional works, including three novels, four short story collections, and three non-fiction works, were published posthumously. Many of his works are considered classics of American literature.

Hemingway was raised in Oak Park, Illinois. After high school he reported for a few months for The Kansas City Star, before leaving for the Italian front to enlist with the World War I ambulance drivers. In 1918, he was seriously wounded and returned home. His wartime experiences formed the basis for his novel A Farewell to Arms (1929). In 1921, he married Hadley Richardson, the first of his four wives. The couple moved to Paris, where he worked as a foreign correspondent and fell under the influence of the modernist writers and artists of the 1920s "Lost Generation" expatriate community. He published his first novel, The Sun Also Rises, in 1926. After his 1927 divorce from Hadley Richardson, Hemingway married Pauline Pfeiffer; they divorced after he returned from the Spanish Civil War where he had been a journalist, and after which he wrote For Whom the Bell Tolls (1940). Martha Gellhorn became his third wife in 1940; they separated when he met Mary Welsh in London during World War II. He was present at the Normandy landings and the liberation of Paris.

Shortly after the publication of The Old Man and the Sea (1952), Hemingway went on safari to Africa, where he was almost killed in two successive plane crashes that left him in pain or ill health for much of his remaining lifetime. Hemingway maintained permanent residences in Key West, Florida, (1930s) and Cuba (1940s and 1950s), and in 1959, he bought a house in Ketchum, Idaho, where he committed suicide in the summer of 1961.

____________________________________________

今朝、FBを開けたら

1970年に26歳の山本寛斎さんを取材した

「クールエージのアイドルたち」の過去投稿が出てきた

2019.12.20

以下は2014/12/20 14:20のFB投稿より再録。

昨夜入浴後テレビを入れたら、NHKファミリーヒストリーが山本寛斎さんだった。

寛斎さんの人並み外れた才能の一端を知り、

ロンドンで日本人初のファッションショーをする前年の

1970年5月に取材させていただいた刷出しをスキャンした。

「クールエージのアイドルたち」週刊サンケイ1970年6月8日号

「クールエージのアイドルたち」週刊サンケイ1970年6月8日号

オトナを信じず、だから体制に反し、理屈は嫌いで、自由だけが好き。

そんな世代の感覚派の偶像たちを撮影させていただいた「クールエージのアイドルたち」

デザイナー 山本寛斎26歳、

世界を創造する魔術師、服飾界のゲバラ。

この時点で原宿のマンションの一室に会社を構え、20代の若者たち30人で年商1億円。

このほかジャズの日野皓正(27歳)さん、

写真家の森山大道(31歳)さん、

以下は2020年6月4日のFB

31歳の森山さんを撮影した場所は

写真家細江英公(森山さんの師匠)さんの事務所の屋上だった。

2カット目の森山さんが構えているカメラはどうもニコンS2の特注ブラック?らしく、

オールドカメラやレンズは全くわからないけど、

市場で100万以上もする珍品らしい。

ニコンS黒は朝鮮戦争時代に従軍カメラマンから狙撃されにくい

命を守る黒塗り仕上げのリクエストからできた希少品種らしいが、

世界のMORIYAMAさん愛用のカメラとなると今も健在ならいくらするのでしょうか。

レンジファインダーカメラのニコンS3とかSP+35ミリを会社から貸与されていたけど、

このレンズは見たことない(解像度悪くて読めない)ため

チョウトク(田中長徳)さんに聞かないとわからないが、多くの名作を生んだワイドレンズかも?

チョートクさんからの即レス2件

田中 長徳 このブラックのニコンエスツーはもともとは東松照明さんの所有物でした。

レンズはニッコール2.5センチの広角レンズ。

森山さんがこれを借りて使っていて最後に売り払って飲んじゃったそうです。

これはお二方から直接聞いたお話なので正しいと思います。

東松さんが名作占領大撮影したのもこのブラックニコンエフツーでした。

ストロボは過去エスツーですね。報道関係のスタンダードでしたね。

流石チョウトクさん、貴重なお話ありがとうございます。

#森山大道

#DaidoMORIYAMA

マンガ家の秋竜山(26歳、この時描いていただいたマンガは額装して大事にしている)さん、

21歳の集三枝子さんほかで企画がようやく通過した思い出のグラビア。

この時寛斎さんから聞いた言葉

「男で女性のファッションをデザインしているのは世界中で僕だけ」

ちょうど半世紀前の1970年5月18日、

週刊誌で学生カメラマンだった僕の企画がようやく実った思い出の画像でした。

____________________________________________

遅い昼飯を食べながら偶然観たBS映画「テス」

クラシックで美しいカメラワークと色彩

以前撮影した?気もする女優さんの名前が出てこない

2018.10.04

昼食中キッチンとテーブルを往復しながら途切れ途切れにTV観ていたけど、女優の名前が思い出せず番組ガイドのリモコン押したらロマン・ポランスキーの「tess」だった。

タイトルは知っていたが観た記憶無し。

記憶の奥底にどこかで会った気もしたが思い出せない。

海外の女優さんを撮影した経験なんてそうないのに誰だっけ?

画面の女優は少しふっくらしている。曖昧な記憶が喉元あたりでもやついてんだけど。

やっぱり歳のせい、勘違いかな〜。

う〜ん

いつもは水切れの悪いヤカンのためキッチンで淹れてるコーヒー、気になってTV観ながらテーブルで淹れてたらヤカンからお湯が溢れて大失敗!

おかげ思い出した。「ナスターシャ・キンスキー」

1980年8月映画「tess」の公開に合わせて来日した際、帝国ホテル前の日比谷公園で表紙撮影の時間をもらった。

映画の公開は同年の10月25日で多分公開に合わせた発売号にしたはず。

この映画観なきゃと思っていたけど予告編見てなぜか前向きにならなっかた。

1980年 映画「テス」公開時のスナップ

1980年 映画「テス」公開時のスナップ

僕はヴィム・ヴェンダース監督の『パリ、テキサス』(1984年製作)が好きだな。

思い出せてすっきりした。

____________________________________________

朝丘雪路さんが「11PM」でボインちゃんだった頃

俺はフジテレ深夜の「テレビナイトショー」

『風土とヌード』レギュラーカメラマンで巨乳だった

わっかるかなぁ〜 わかんねぇだろうなぁ イェ〜イ!

2018.5.26

朝丘雪路さんが4月27日に82歳で亡くなられていたことをNEWSで知り、

デザインを学ぶため工業意匠学科に再入学していた23歳の駆け出し学生カメラマンの僕が撮った

週刊サンケイの完売号『初公開!有名8大学から選んだ女子大生ヌード!』とメディアミックス企画『風土とヌード』関連の事実確認のため久しぶりに八幡山の大宅壮一文庫に向かった。

1971年3月末、ベランメーのO田出版局長から内線電話で

「西田!すぐに来い」

と呼び出され、 局長室に入ると

「おい、西田。フジテレビがお前をカメラマンとして番組で起用したいそうだ。部長に伝えて、すぐにここに連絡しろ」

と、メモを渡された。急いで階下の写真部に戻り部長に伝えたが

「いや〜西田くん。やりたいだろうけど君は若すぎるし、この話は難しいね」

と写真部長は即答した。

2日後、局長と廊下ですれ違った時

「おい西田、あの話はどうなった?」

「無理だと言われました」

「何言ってるんだ!俺の部屋にすぐ来るよう部長に伝えろ」

語気をあらげて局長室に戻った。

フジテレビから電話があった数日前、

1971年3月22日(月)発売の週刊サンケイ4月5日号『キャンパスの妖精』で巻頭から巻末まで16ページを使ったグラビア企画

『初公開!有名8大学から選んだ女子大生ヌード!』

表紙にもタイトルが踊り、完売になるほど世間を賑わした。

週刊サンケイ1971年4月5日号 表紙は和田誠画伯の加藤登紀子さん。

国立大学を始め有名女子大の現役女子大生がヌードで誌面に登場することは前代未聞の事件だった。

この手の企画が得意な平凡パンチや週刊プレーボーイですら手つかずの企画だった。

モデル探しは困難を極め、撮影後のキャンセルもあり、学生証を必ず確認しながら数ヶ月もかけて8名の妖精たちが選ばれた。

2月の雪混じりの晴海埠頭や東雲の野外ロケでも僕と同世代のキャンパスの妖精たちは健気に頑張ってくれた。

女子大生。体いっぱいの初々しさのなかに、いくぶんかの熟れた感じをかいまみせる。

いまを盛りの体の美しさに対する誇りがにじみでる……”女であること”の歓び、勇気、自負……。

これは、そういう彼女たちの、青春のモニュメント。

中央大学独文科 かな子さん(19)

❤️ ワルプルギスの夜に

かなたからやってくるトロッコのきざみに似て、ドイツ語の呼びかけは音楽。ゲーテのワルプルギスの夜に、旅ゆく時、大学は黒くゆらめく炎の嘘。

あんみつ屋のテーブル越しにあからさまな由紀子の嘘。ブルトン学の教授も、マイクに嘘をぶつけ続ける。

ワルプルギスの夜に旅ゆく時、だから私は赤裸な私になる。

この娘は本学に在籍しているのか?

今のようにTVのワイドショーが少なかった時代、スポーツ紙や週刊誌が発売日当日から関係方面への問い合わせが多数あり、春休み中の津田塾大学英文学科は臨時教授会を開いて該当学生探しで大騒ぎだったと女性週刊誌記事で知った。

記事が出て2ヶ月経った

5月21日

僕はフジテレビの1スタに入った

『11PM』は1965年11月放送開始当時、僕たち受験生にとって禁断の深夜ワイドショーだった。大橋巨泉とアシスタントの朝丘雪路(ボインちゃん)の第2期金曜コンビは1968年〜1982年まで続いた日本テレビ制作(月水金)のオバケ番組に対抗してフジテレビが制作した「テレビナイトショー」に23歳の僕がカメラマンとして金曜日の「風土とヌード」コーナーのレギュラーでデビューした。

メークさんからどうしますか?と聞かれ、芸能人じゃないからとノーメークでスタンバイした。

金曜の司会は井上順之さんとケロンパのうつみみどりさん。

井上・うつみ こんばんわ!

井上 金曜日の夜十一時十五分!

若さあふれるテレビ・ナイトショー

司会はうつみみどりさんと井上順之です。

うつみ (井上に)今夜もよろしくネ。

※以下 生放送らしい話題短くあって……。

レギュラーは僕のほか、和製ブリジット・バルドーと呼ばれた渥美マリさんや変調田原坂でレギュラー仲間入り同期生となった南こうせつとかぐや姫がいた。

名曲「神田川」を2年後の1973年にリリースした南こうせつさんは一年後輩だったけど、ものすごい自己表現エネルギーの塊だった。

彼の行動を間近で見てこの世界で自分が取材対象になるのはほど遠いと理解した。

『風土とヌード』コーナーはモータースポーツの黎明期にレーシングドライバーとして大活躍した滝進太郎さんが同録アリフレックス16ミリカメラ(ロケで使えるENGビデオカメラはまだなかった)でご当地ドライブガイドの紹介コーナーを担当。僕がロケ先でヌード撮影し、フジテレビの放送と週刊サンケイとのメディアミックスの試金石となったコラボ企画になった。

映像の初出にこだわったフジTVは金曜日深夜の生放送で10カットほどの写真を僕と二人の司会とのトークで紹介し、週明け月曜日発売の週刊サンケイのグラビアページで取り上げ、次回放送の告知を担当した。

今でも変わらない生放送電波と印刷を経て世の中に流通する紙媒体との物理的なタイムラグを身を持って勉強した。

この経験を基に扶桑社設立プロジェクトやニッポン放送出版、フジテレビ出版が誕生した。

レーサー達が運転する初回のロケ先は金沢。

免許は持ってなかったけど、ロケ帰りの東名高速上り車線は生憎の豪雨。

ポルシェを先頭にして、一列に連なるハンドルさばきで2台目以降のフロントガラスには雨を感じない車間走行は、先日の平昌オリンピックでスピードスケート女子団体パシュート決勝の金メダルのように3台が綺麗に入れ替わるもので先頭車のフロントは滝のような雨を避けるため狂ったようにワイパーが動いていた。

素人は手が出せないこのドライビングテクニックで燃費がかなり下がると聞いた。

「風土とヌード」が始まった!

井上とうつみ。

横に滝進太郎と西田圭介

うつみ 続いて”風土とヌード”のコーナー。今夜は 金沢地方だそうです。

井上 北陸ですね。……ボクね 最近このコーナーのおかげで

日本の地理など研究するするようになりましたね。

そこでボクは いろ々と面白い地名など発見しました。

うつみ たとえば?

井上 埼玉県にあるブタのオッパイ

うつみ え?

井上 秩父……。

中略

うつみ ……なぁんてバカな駄洒落はこれくらいにして”風土とヌード”本編に入りましょう。

井上 担当レポーターの滝さんと 週刊サンケイのカメラマン 西田圭介さん……

(と紹介)

スタッフはこれをきっかけに後々、大変お世話になったワイドプロモーションのPD/I島さん、AD/A山さんたちだった。

人生初のテレビ出演もアントニオ古賀の「クスリ・ルンバ」とともに無事終わり、グループ初のメディアミックス誌が発売された。

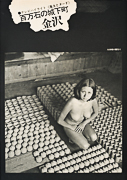

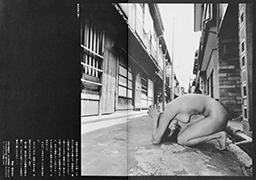

俺が週刊サンケイでNUDEだった頃

『風土とヌード』で出現した巨乳モデルは

東映ポルノで池玲子になった

わっかるかなぁ〜 わかんねぇだろうなぁ イェ〜イ

九谷焼の窯元で。瓦屋根の上にいる池さんわかりますか?

九谷焼の窯元で。瓦屋根の上にいる池さんわかりますか?

故郷の風景を思い浮かべる時、人々は心に安らぎを覚える。

田舎町の、造り酒屋の長い白壁に立てかけられた、人間よりも大きい酒樽の列。

麦を干した庭で、お茶を飲み、お新香を食べながら、半日も雑談している村人たち……それは限りない郷愁を呼び起こす、日本の匂いだ。

その匂いを求めてヌードの旅を試みた。

まずはじめは、風雅に生きる町、加賀百万石のおヒザ元、金沢。

兼六園、金沢城などの華美な世界の裏で、ひっそりと息づいている庶民の歴史に親しむために……。

週刊サンケイ1971年6月7日号 表紙は和田誠画伯のミヤコ蝶々さん

掲載号が発売されると

「東映のものですがこのモデルさんで映画を撮りたく、連絡先を教えてください」

と電話があった。

この時のモデルが池田玲子(本名)さん、後の東映ポルノ『温泉みみず芸者』(1971年7月公開)で映画主演デビューした池玲子さん。Wikiにも書いてある通り東映の天尾完次さんと鈴木則文さんが週刊サンケイ1971年5月24日発売 6月7日号 / テレビハイライト『風土とヌード 百万石の城下町 金沢』のグラビアで池を見つけたことがきっかけとなった。

人通りが少なかった廓町

人通りが少なかった廓町

びっくりしたのは、連絡先を伝えて1か月程度で映画は封切られた。映画史上最速制作期間ではないかと思った。彼女の映画を見たこと無いけど東映ポルノの女王として長く活躍を続けた。

日活ロマンポルノは同年11月スタートの後追い企画だったらしい。

思いがけない記事が見つかった!

スポニチ マジックベール=5月21日= より 掲載日/ 710523

◇テレビナイトショー(フジテレビ後11・15)

テレビ番組に女性のヌードを出すのに、いろいろとテクニックがあるとみえ、NET※1 の「23時ショー」の場合、はじめは看板だったヌードが、次第に露出度を少なくしてしまい、いまでは水着のピンナップ・ガールと、大差ないまでになった。

ところが、この「テレビナイトショー」では、昔からヌードを見せるのが、一つの名物。※2 今回も、写真家の西田圭介氏が、モデルを連れて北陸の金沢に飛び、江戸時代の情緒がいまに残るこの古い町を背景にヌードをとりまくり、番組で紹介。

白昼の廓(くるわ)町でヌードの撮影とか、かつての武家屋敷の土べいを背に、花はずかしい乙女が裸身をさらすなど、主として、ショッキングなポートレートの展示である。画面では、金沢の名所を滝進太郎が説明、九谷焼をつくる人たちの仕事ぶり見学もつく。紀行番組とヌードの奇妙な組み合わせである。

こちらのヌードはよくて「23時ショー」はなぜ引っ込めるのか。ポートレートは動かないが、もう一方は動くからか。昔、レビューの揺籃(らん)期に、パンティーのマタ下何寸が取り締まりの基準になったというが、現代のテレビでは、動くか動かぬかがヌード自主規制のものさしなのか。(白井隆二)

注釈

※1 NETは現テレビ朝日

※2 僕のTVデビュー日で写真家立木義浩さんとバトンタッチ

TV生放送を一番喜んでくれたのは西千葉駅前で毎日野菜たっぷりタンメンを長年作ってくれた北京亭の若き店主だった。

23歳の『キャンパスの妖精』『テレビナイトショー』のPart2はいずれ。

生放送だった「テレビナイトショー」

唯一のVTR撮りだった1971年9月5日(日)「風土とヌード」

放映日の9月10日(金) PM11:15から

リビングのTVで記念写真

台本には 瀧慎太郎 西田圭介(Super)

うつみ 風土とヌードのコーナーです。レポーターは 瀧慎太郎さん

ヌード撮影は 西田圭介さんです。

井 上 今週は?

滝 (説明)

うつみ では フィルムを早速欑……

フィルム

○ヌード写真

フィルム

○ヌード写真

フィルム

○ヌード写真

井 上

(感想などあって)

うつみ

井 上 来週は?

滝 (予告)

うつみ 尚 西田さんのヌード写真 週刊サンケイにものっておりますので

こちらの方もよろしくお願いします。

以上 風土とヌードでした。」

三朝温泉岩崎のから傘と日焼け。23際の思い出

三朝温泉岩崎のから傘と日焼け。23際の思い出

710924(金)No.26の生放送が最終回決定。

____________________________________________

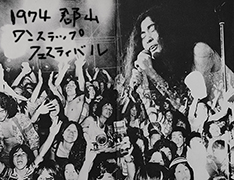

ヨーコ・オノと

プラスチック・オノ・スーパーバンド

郡山ワンステップ・フェスティバル最終日

2017.5.26

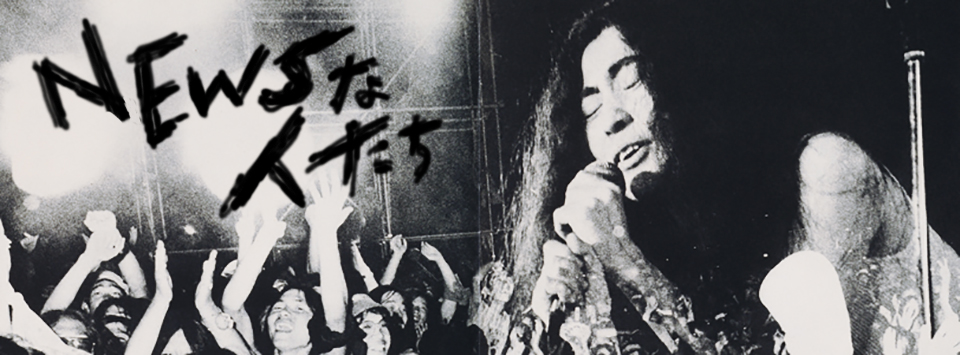

ヨーコ・オノさんがレビー小体型認知症と朝のNEWSで知り、「NEWSな人たち」のバナー写真で使っている1974年8月10日の郡山ワンステップ・フェスティバル最終日を思い出した。

内田裕也さんの紹介でステージに現れた小野洋子さんを撮影したくても目前のステージが高い壁となってファインダーを覗いても顔しか見えない。全国から野外競技場に集まった聴衆が興奮しても駆け上がれない高さに設定されていた。野外ロックは日比谷の野音しか経験がなく困った。

youTubeの郡山ワンステップ・フェスティバル冒頭の赤丸が僕かも?

youTubeの郡山ワンステップ・フェスティバル冒頭の赤丸が僕かも?

ピント合わせてノーファインダーで何枚か撮った写真に聴衆とのWイメージで構成。会場には熱狂的な同世代が集まっていた。

「奇跡の十万人集会」といわれたロックコンサート”ウッドストック”が日本に蘇った。郡山ワンステップ・フェスティバル最終日の八月十日、会場の開成山陸上競技場は四万人のヤングの汗と熱気でむせかえるよう。

午後九時過ぎ、「ヨーコ・オノとプラスチック・オノ・スーパーバンド」がステージに上がると場内は湧きに湧いた。白のノースリーブにパンタロン。胸まで届く髪を振り乱しての彼女の熱演に「ヨーコ」「ヨーコ」の絶叫が応える。上半身ハダカで狂ったように踊り出す者もいる、全員総立ち。空きカンやビンが飛び交いケガ人も出たらしい。

オノ・ヨーコ。安田財閥の血を引く名門に生まれ、学習院大を卒業後渡米。二百何十人かのお尻の写真を撮りまくったり、三番目の夫ジョン・レノンとのベッド・インを公開したりの奇行で知られる前衛芸術家にして”ロックの女王”。

「日本の若者とコミュニケーションしたくてやって来たの。自分のありのままを見てもらいただけ。理屈抜きに私の身体を持ってきたということだけでも若者にコミニュケーションすることになると思う。いいたいことがあって来たというよりお互い感じあいたい」。

おさえた絵や口調で若者へのメッセージを語る彼女には教祖的な雰囲気すら漂う。「抜かずに大事にしている」という白髪が目立つ四十一歳の”若者”の姿があった。

週刊サンケイ 四万人が見た「ヨーコ・オノ」の熱演 郡山ワンステップ・フェスティバル

週刊サンケイ 1974年9月5日号 本文より

ヨーコ・オノさんのメッセージ動画はこちら

Yoko Ono-The message from Fukusima,Japan.

残念ながら参加できなかった1971年ピンク・フロイドが出演し た 「箱根アフロディーテ」 が野外フェスと郡山が黎明期のフェスだった。

____________________________________________

松宮一葉さん

FBの問い合わせがきっかけで

45年ぶりにシャンソニエで再会

2017.1.25

1月の初め友人のFBを通じた問い合わせで半世紀ほど前の古い記憶と大事件を思い出した話。

1972年2月、札幌・銀巴里で歌う新人シャンソン歌手の松宮一葉さんの大ファンだった乃村工藝社札幌のデザイナーMさんたちの紹介で一葉さんを撮影した。

当時の手帳には2月20日〜22日札幌出張となっている。ガラ刷りは見つけられなかったが、’72年2/21撮影が7本、73年3/11撮影のTRI-Xネガが9本見つかったので早速デジタル複写した。

そのやり取りをメーッセンジャーでしたところ、銀座のシャンソニエ「蛙たち」で彼女のステージがあることがわかり急遽集まることになった。

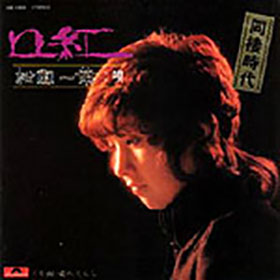

彼女のレコードデビューはポリドールから1973年2月21日発売「口紅 b/w 愛のくらし」で、作詞=岡崎英生/作曲=小林亜星だった。サブに同棲時代と書いてありまさに昭和で、この年にデビューした歌手はとても多く僕がわかるだけでこんな方々がいました。

秋川リサ、あのねのね、あべ静江、安西マリア、石川さゆり、海原千里・万里、海老名美どり、江本孟紀、海援隊、小坂明子、桜田淳子、城みちる、杉田かおる、ダウン・タウン・ブギウギ・バンド、なぎらけんいち、夏木マリ、西川峰子、左とん平、ぴんから兄弟、フィンガー5、藤 正樹、水沢アキ、南 佳孝、みなみらんぼう、ミミ (ミミ萩原)、桃井かおり、山口百恵さん他。結構当たり年みたい。

手帳のメモだと19歳で札幌に出て、46年2月から銀巴里で歌っていた。

謎はデビュー1年も前になぜ札幌に行ったのか?

デビュー直後の写真は東京の三軒茶屋近辺で撮影。わからない事だらけですが45年のタイムラグ写真がこれ。

雪の札幌と銀巴里、同棲時代風写真がこちら。

近頃は全く見かけない電話ボックスが昭和。

改めて額装写真をお渡ししたらCDをいただきました。

「私にバラを」CROWN CDP-1080

____________________________________________

イザベラ・ロッセリーニさん

マーティン・スコセッシ監督(73)の

第28回高松宮殿下記念世界文化賞(演劇・映像部門)受賞で

表紙撮影を思い出した

2016.10.18

10月18日、第28回高松宮殿下記念世界文化賞(演劇・映像部門)を受賞したマーティン・スコセッシ監督(73)のニュースを聞いて女優のイザベラ・ロッセリーニ(女優イングリッド・バーグマンを母に父はイタリアの映画監督ロベルト・ロッセリーニ)さんの撮影時を思い出した。

初来日した1980年の冬、映画でしか見たことがないイングリッド・バーグマンがスタジオに現れたと思った。親子とはいえ容貌は母の面影に満ちていた。

モデル / イザベラ ロッセリーニ 撮影&AD / 西田圭介 1980年3月27日号

Google検索で今知った!撮影時はすでにマーティン・スコセッシと結婚(1979〜83)していた28歳の若妻だったんだ。衝撃。

撮影中は「カサブランカ」のハンフリー・ボガード気分で

「君の瞳に乾杯!Here’s looking at you,kid.」

いいね!

いいね!

いいね!とシャッッターを切ってあっという間に約束の時間になってしまった。

来日目的はすっかり忘れてしまったが、 デヴィッド・リンチ監督作品『ブルーベルベット』出演などを経て、 2016年3月よりLANCOMEのミューズに再度就任した。

マーティン・スコセッシ監督は’76年、ロバート・デ・ニーロ主演「タクシードライバー」で第29回カンヌ国際映画祭パルムドール最高賞を受賞。

最新作は「沈黙 サイレンス」、 遠藤周作「沈黙」の映画化を敬虔なカトリック教徒として知られる監督が20年にわたって温めてきた企画。

17世紀の日本を舞台に、隠れキリシタンと信仰心を試されるポルトガル人宣教師の苦悩を描いた作品。 日本からは窪塚洋介、浅野忠信、イッセー尾形、塚本晋也が参加。

2017年公開予定。

____________________________________________

ゲルト・クナッパーさん

「人は節目を迎えるごとに冒険が難しくなる」

1972.1.26

24才の誕生日を迎えたばかりの1月、西ドイツからやって来た陶芸家ゲルト・クナッパーさんを取材に益子を訪れた。

5歳年上のクナッパー/Gerd Knäpperさんは1965年にアメリカ・ニューアーク美術館で作陶を学び、世界35カ国を巡りながら加藤唐九郎、濱田庄司、バーナード・リーチを訪問し、68年 島岡達三の援助で益子で修行・築窯。1971年 第1 回日本陶芸展で最優秀作品賞、文部大臣賞を受賞。このころ益子の里にはアメリカ、イギリス、スウェーデンから十数名の若者が集まっていた。

週刊サンケイ / 720218号

日本脱出を漠然と考えていたこの頃、クナッパーさんの言葉で自分の行くべき道が見えた。

「人生の節目を迎えるごとに冒険が難しくなる」

「結婚すると一つ冒険が出来なくなり、子供が産まれるとまた冒険が難しくなる」

愛妻のキエさんとの新婚生活をスタートしたばかりだったクナッパーさんからの人生の指針となったアドバイスだった。

考えていても何も始まらない! 行動しなきゃ。1972年1月26日人生の歯車が一つ動いた。

取材時は電気窯だったためクナッパーさんの良さを表現しずらかったと感じたが、現在の公式サイトを見ると1975年茨城県大子町に移住し念願の登り窯を築窯したと書いてある。行動なくして何事も始まらない。2012年11月2日、病気療養中の入院先の病院にて死去、享年70歳。合掌

これをきっかけに日本脱出は’73年の5月頃と決め 海外への足がかりを求めて動き出した。が、インターネットも海外旅行情報誌もましてや渡航費用の蓄えも全く無い時代の ヨチヨチのフォトジャーナリストが目指したバックパッカーの格安世界一周写真旅のブログはこちら。

この後、立て続けに起きた重大ニュースに立ち会えた「怒涛の1972年」のお宝資料が出てきたためタイムラグが+45年のブログを今日から何回かアップ予定。

____________________________________________

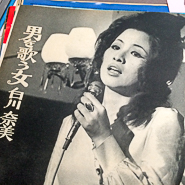

歌手白川奈美さん

「歌手である前に一人の人間である事を考える。

他人を蹴落とさない普通の女」

1972.2.18

♪ ねんねん坊やの 住む里は

こがらし吹いてる 山の村

全国36万人のホステス嬢を相手にこの歌を歌ってたちまちスターになった白川奈美。二十四歳。

歌が歌だけに”ホステス歌手”なんて言われているが、彼女にはその経験がない。

ただ9人兄弟の長女として、小さいときから苦労を続け、お金だけがほしかった。そこでおもいついたのが歌い手稼業。それからというもの、銀座の洋裁店などに勤めながら踊りと歌を学んだ。しかし、それだけでは金にはならない。とプロのステージ歌手になった。一人で重い衣装カバンを抱え、北海道から九州まで、日本全国をキャバレー巡り。そのうちに認めてくれる人が現れるだろうと……。

それから四年、やっと今のレコード会社にはいることができた。東京・上野のナイトクラブで歌っていたときである。彼女は、そのとき「こんなに早くレコード歌手になれるとは……」と大喜びした。が、初めてレコーディングした『恋の灯が消える』は、まったく鳴かず飛ばず。それでも彼女は、平然としていた。苦労は知りつくしていたのだ。二曲めに取り組んだ。それが『遠く離れて子守唄』。売れに売れて、ついに五十万枚突破。

週刊サンケイ ’720317号

週刊サンケイ ’720317号

キャバレーめぐりをしていたころの安宿の汚らしいシミを思い浮かべる余裕が出てきた。この歌は、俗に”子持ち女の出稼ぎ歌”と言われている。故郷に残した子供を想う母心を歌っているからである。

この歌がそんなにウケるわけは……などと彼女は、考えない。それなら次は全国五十万人もいる出稼ぎ男たちを相手に歌おうと思った。そこで出したのが『男がつぶやく子守唄」である。

「なんといわれても、レコードが売れなくてはなんにもならないでしょう。私はお金がほしいだけ。売れなくなったら、また別の仕事を捜します。でも、歌はやめられないなあ。一日も早くワンマンショーを開けるような歌手にならなくては……」

彼女、それを実行した。東京・新宿でホステスたちを集めてお礼リサイタル。といっても、これはキャバレーの中でのこと。まだまだ夢は結ばれない。

♪ ヨチヨチ歩きの坊や見て

捨てたオレの子思い出す

果たして出稼ぎ男たち、彼女の歌をどれくらい好きになってくれるだろうか。

原稿にはならなかった手帳のメモに、

歌手である前に一人の人間である事を考える。

他人を蹴落とさない普通の女。

二重人格にはなれないからこの世界には長くはいない。

彼女の魅力は持ち歌とは反対に、とても明るい性格だった。

台湾土産のジョニ赤(当時の贅沢品^_^)持参で出社した前々日、

2/15付け毎日新聞の記事(スクープ?)「京浜共闘 榛名山にもアジト」で16〜18日にかけ捜索隊とともに、雪の群馬県妙義山を越えて長野県軽井沢「あさま山荘」に向け各社が動き始めていた。

これが後の連合赤軍リンチ事件だった。

白川さんを掲載した週刊サンケイ3月17日号表紙に「緊急!あさま山荘籠城の全記録」

____________________________________________

ハピポ®な

ハピポ®な